Chemische Wasseraufbereitung für Heizsysteme

Die chemische Wasseraufbereitung ist eine zentrale Maßnahme, um Heizungsanlagen langfristig vor Kalkablagerungen, Korrosion und Betriebsausfällen zu schützen. Während bei vielen Systemen die Aufbereitung durch Enthärtung oder Entsalzung ausreicht, erfordern bestimmte Anlagen oder Betriebsbedingungen zusätzliche chemische Behandlungen. Fachbetriebe müssen die unterschiedlichen Verfahren kennen und normgerecht anwenden, um Gewährleistung und Betriebssicherheit zu gewährleisten.

Ziele der chemischen Wasseraufbereitung

Chemische Verfahren ergänzen oder ersetzen physikalische Methoden, wenn besondere Anforderungen vorliegen. Die Hauptziele sind:

- Härtestabilisierung: Verhindert die Ausfällung von Calcium- und Magnesiumsalzen auch bei höheren Temperaturen.

- Korrosionsschutz: Schützt metallische Komponenten durch die Bildung passivierender Schutzschichten oder die Bindung aggressiver Anionen.

- pH-Wert-Konditionierung: Hält den Wert im optimalen Bereich, abgestimmt auf die vorhandenen Werkstoffe.

- Biozidbehandlung: Bekämpft mikrobiologisch beeinflusste Korrosion (MIC) und reduziert Biofilm in Niedertemperatursystemen.

Verfahren der chemischen Wasseraufbereitung

Härtestabilisierung

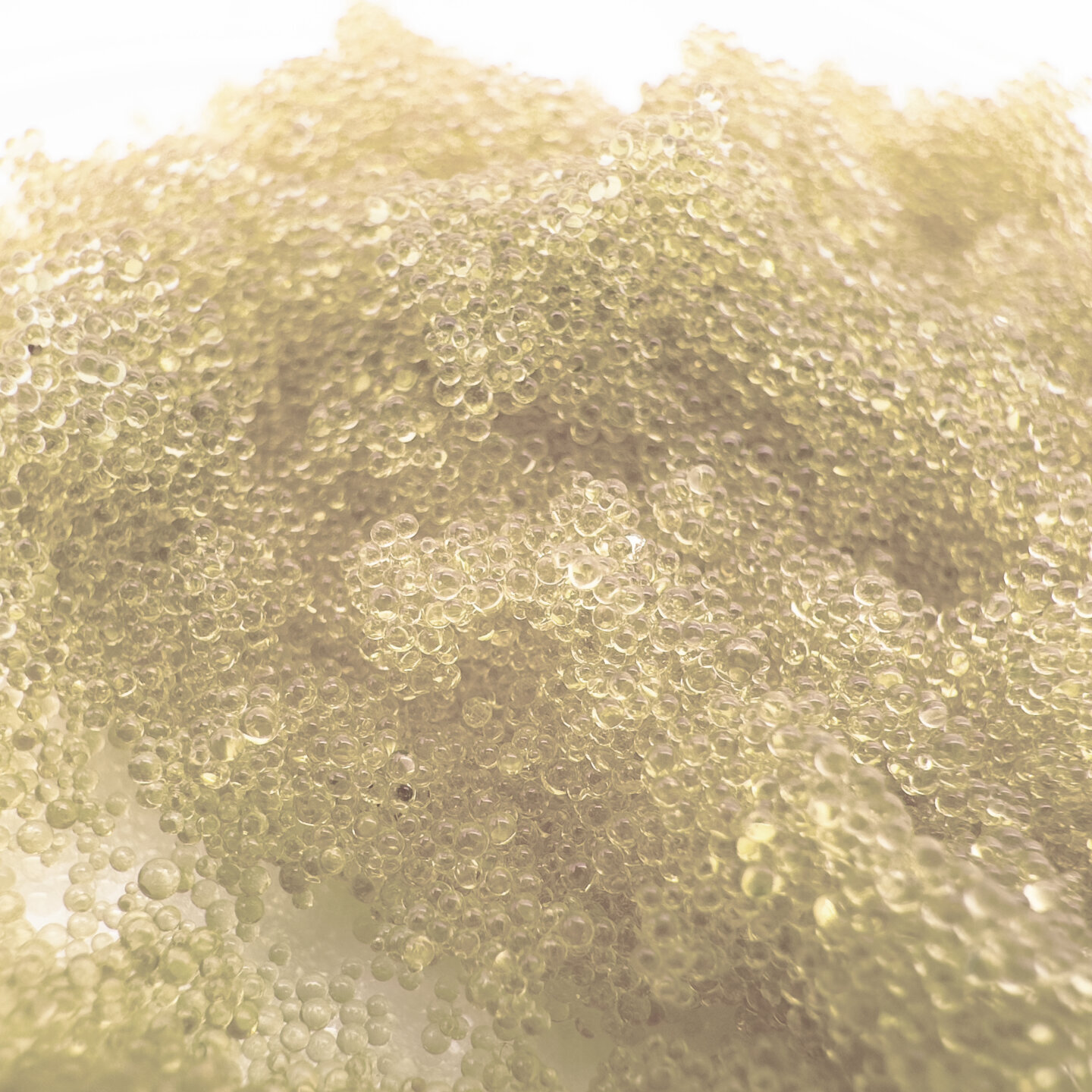

Chemische Zusätze binden Härtebildner im Heizungswasser und verhindern so Kalkablagerungen. Dieses Verfahren ist vor allem bei Anlagen mit höherer Härte des Füllwassers und bei Temperaturen über 60 °C relevant.

Korrosionsinhibitoren

Korrosionsinhibitoren wirken, indem sie auf Metalloberflächen einen dünnen Schutzfilm bilden oder aggressive Salze neutralisieren. Dadurch wird das Risiko für Loch- und Spaltkorrosion deutlich reduziert. Die Auswahl erfolgt abhängig von den eingesetzten Werkstoffen.

PH-Wert-Regulierung

Chemische Zusätze stellen sicher, dass der pH-Wert auch unter wechselnden Betriebsbedingungen im zulässigen Bereich bleibt. Dies ist insbesondere bei Anlagen mit Aluminiumbauteilen wichtig, die enge Toleranzen erfordern.

Biozide und Biofilm-Management

In Niedertemperaturheizungen und Kühlsystemen können Mikroorganismen Biofilme bilden, die Korrosion fördern und den Wärmeübergang verschlechtern. Der gezielte Einsatz von Bioziden beseitigt die Keime, anschließend ist eine Spülung und erneute Konditionierung notwendig.

Normen und Vorgaben

Die VDI 2035 erlaubt den Einsatz chemischer Verfahren unter bestimmten Bedingungen, schreibt aber gleichzeitig die Dokumentation im Anlagenbuch vor. Ergänzend sind die VDI/BTGA 6044 für Kalt- und Kühlkreisläufe sowie die DIN EN 12828 und DIN EN 1717 zu berücksichtigen. Fachbetriebe müssen die eingesetzten Produkte fachgerecht dosieren, dokumentieren und regelmäßig kontrollieren.

Praxisempfehlungen für Fachbetriebe

- Chemische Wasseraufbereitung nur nach vorheriger Analyse und in Verbindung mit normgerechter Dokumentation einsetzen.

- Dosierung immer auf die Füll- und Ergänzungswassermenge abstimmen, Über- oder Unterdosierung vermeiden.

- Kombination mit physikalischen Verfahren wie Filtration oder Entsalzung erhöht die Betriebssicherheit.

- Regelmäßiges Monitoring der Wirksamkeit, insbesondere pH-Wert, Leitfähigkeit und Metallionen.

- Auswahl von Produkten, die den Herstellervorgaben entsprechen und VDI-konform sind.

FAQ: Heizungswasser

Bei der chemischen Wasseraufbereitung werden dem Heizsystem gezielt chemische Zusätze und Verfahren zugeführt, um das Heizungswasser vor Korrosion, Kalkbildung, Magnetit- und Partikelablagerungen zu schützen und so die Effizienz und Lebensdauer der Anlage sicherzustellen.

Ohne entsprechende Aufbereitung kann im Kreislauf Wasser entstehen, das durch zu hohe Härte, Sauerstoffeintrag oder aggressive Anionen Ablagerungen und Korrosion fördert. Dies führt zu Leistungseinbußen, erhöhtem Energieverbrauch oder sogar Ausfällen. Eine Aufbereitung nach Richtlinien wie VDI 2035 beugt diesen Problemen vor.

Zu den typischen Problemen zählen Magnetit- und Schlammablagerungen, Korrosion an Rohrleitungen und Wärmetauschern, reduzierte Wärmeübertragung und damit höhere Betriebskosten. Moderne Aufbereitungssysteme entfernen Partikel, regulieren pH-Wert und Leitfähigkeit und sorgen so für stabilen Betrieb.

Eine Aufbereitung ist besonders sinnvoll bei Neubauten, bei Heizungsmodernisierung oder wenn eine Anlage Probleme mit Ablagerungen oder Korrosion zeigt. Außerdem ist sie häufig Voraussetzung dafür, dass Garantieansprüche des Kesselherstellers gelten und Förderbedingungen erfüllt werden.

Wichtig sind: Konformität mit Normen (z. B. VDI 2035), individuelle Auslegung auf die Anlagen-Größe, Möglichkeit zur Filtration von Magnetit/Partikeln sowie eine Dokumentation und Fernüberwachung. Systeme wie das Modul „AGUACLEAN“ bieten solche Funktionen.

Durch eine saubere Wasserqualität verringern sich Ablagerungen und Korrosionsschäden, die Wärmeübertragung bleibt effizient, Pumpen und Kessel arbeiten mit weniger Belastung – dadurch sinken Betriebskosten und die Lebensdauer der Anlage verlängert sich spürbar.

Betreiber sollten Parameter wie pH-Wert, Leitfähigkeit, Partikelgehalt, Magnetitanteil sowie Nachweise über durchgeführte chemische Maßnahmen dokumentieren. Solche Nachweise sind wichtig für Garantieansprüche und Förderprogramme.

Ja. Eine regelmäßige Überwachung der Wasserqualität sowie Wartung von Filtern, Ionenaustauschern oder Aufbereitungsmodule ist erforderlich. Eine zeitnahe Analyse nach Befüllung und in Folgejahren sichert den langfristigen Betrieb und schützt vor Substanzverlusten oder Schäden.

Noch mehr Wissen zum Thema Heizungswasser

Heizungswasser: Qualität, Grenzwerte & Normen (VDI 2035)

Heizungswasserqualität und Normen Eine moderne Heizungsanlage ist Präzisionstechnik. Was viele unterschätzen: Die Wasserqualität entscheidet über Effizienz, Lebensdauer und Gewährleistung. Falsche... mehr lesen

Hydraulischer Abgleich in Heizsystemen

Hydraulischer Abgleich: Effizienz und Technik erklärt Viele Heizungsanlagen arbeiten nicht so effizient, wie sie könnten. Ein häufiger Grund ist eine... mehr lesen

Kalk und Korrosion in Heizungsanlagen: Ursachen und Lösungen

Kalk und Korrosion in Heizungsanlagen: Ursachen und Lösungen Kalkablagerungen und Korrosion gehören zu den häufigsten Ursachen für Störungen und Schäden... mehr lesen