Physikalische Wasseraufbereitung für Heizsysteme

Die physikalische Wasseraufbereitung bildet die Grundlage für den normgerechten Betrieb moderner Heizsysteme. Sie kommt ohne chemische Zusätze aus und reduziert Risiken wie Kalkbildung, Korrosion und Gasprobleme durch mechanische oder physikalische Verfahren. Für Fachbetriebe ist die Auswahl der richtigen Technik entscheidend, um langlebige, effiziente und wartungsarme Anlagen zu gewährleisten.

Ziele der physikalischen Wasseraufbereitung

- Reduzierung der Härtebildner: Minimierung von Kalkablagerungen durch Enthärtung oder Entsalzung.

- Absenkung der Salzfracht: Verringerung der elektrischen Leitfähigkeit, um Korrosion zu verhindern.

- Entfernung von Partikeln: Filtration von Schmutz, Rost und Magnetit zur Sicherung empfindlicher Komponenten.

- Entgasung: Beseitigung von Sauerstoff und anderen gelösten Gasen, die Korrosionsprozesse beschleunigen.

Verfahren der physikalischen Wasseraufbereitung

Teil- und Vollentsalzung

Bei der Teilentsalzung werden Härtebildner wie Calcium- und Magnesiumionen entfernt, während andere Mineralien erhalten bleiben. Die Vollentsalzung entzieht dem Wasser nahezu alle Salze, wodurch die Leitfähigkeit stark reduziert wird. Sie ist besonders für empfindliche Brennwertsysteme und Anlagen mit Aluminiumbauteilen geeignet.

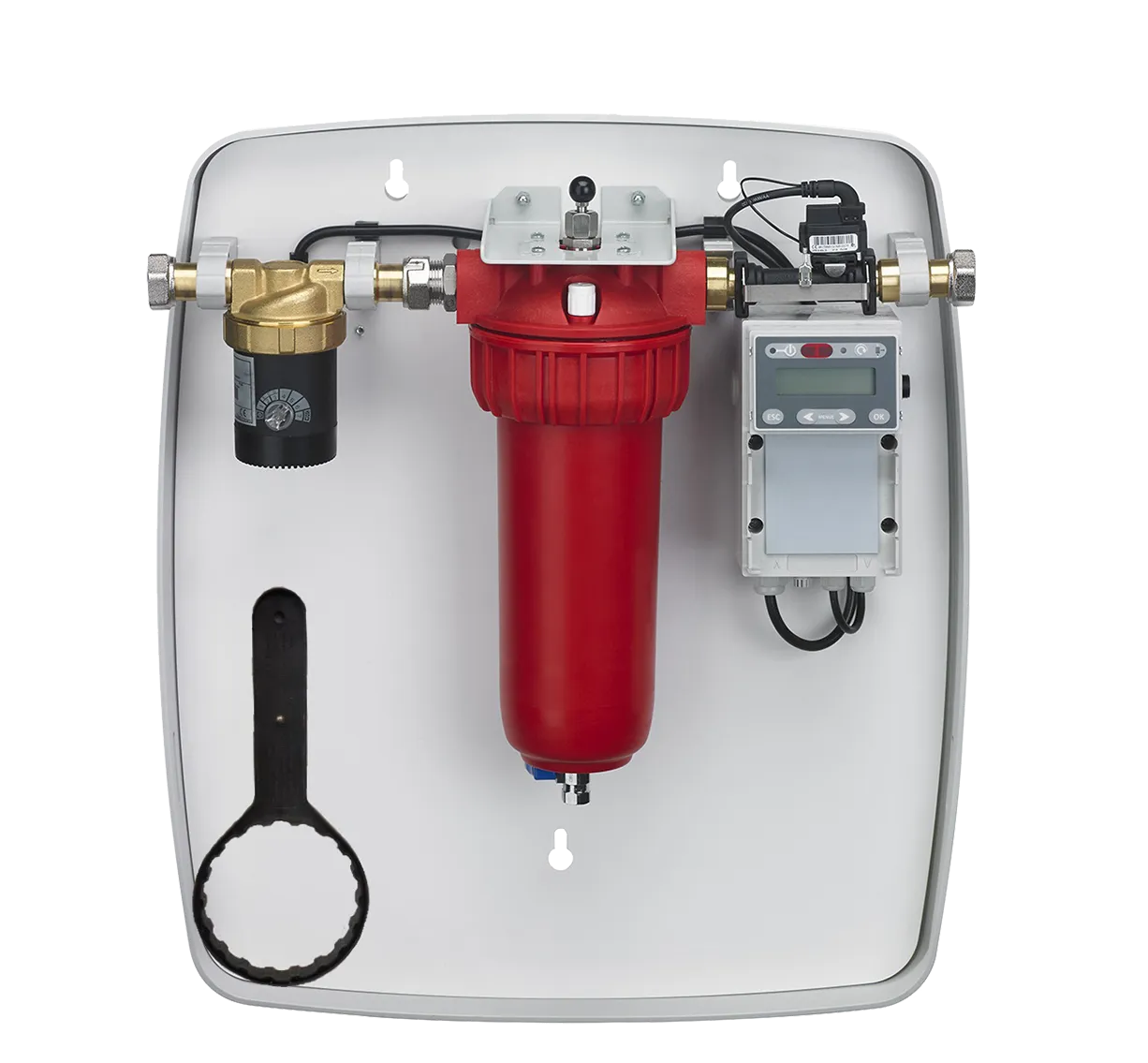

Filtration

Mechanische Filter entfernen Feststoffe, Rostpartikel und magnetische Rückstände (Magnetit) aus dem Heizungswasser. Nebenstromfilter mit hoher Abscheideleistung können kontinuierlich im Betrieb arbeiten und schützen so Pumpen, Ventile und Wärmetauscher.

Entgasung

Gelöste Gase wie Sauerstoff oder Kohlendioxid fördern Korrosion und Betriebsstörungen. Durch Vakuum- oder Mikroblasenentgasung werden diese Gase entfernt, wodurch sich die Korrosionsneigung deutlich reduziert. Moderne automatische Entgasungssysteme sind dauerhaft in den Anlagenbetrieb integrierbar.

Vorteile der physikalischen Verfahren

- Chemiefreie Aufbereitung, daher keine zusätzliche Dosierung oder Nachbehandlung erforderlich

- Hohe Betriebssicherheit durch stabile Wasserqualität

- Geringere Folgekosten für Wartung und Reparaturen

- Einhaltung der Vorgaben nach VDI 2035 ohne zusätzlichen Chemikalieneinsatz

- Nachhaltige Lösung, da keine Gefahrstofflagerung oder Entsorgung notwendig ist

Grenzen der physikalischen Verfahren

Physikalische Methoden reichen nicht in allen Fällen aus. Bei besonders ungünstigen Rohwasserqualitäten oder bestehenden Korrosionsschäden ist häufig eine Kombination mit chemischen Verfahren notwendig. Fachbetriebe müssen deshalb stets eine Wasseranalyse durchführen und auf dieser Basis entscheiden, welche Technik im Einzelfall sinnvoll ist.

Normen und Richtlinien

Die Anwendung physikalischer Verfahren ist in der VDI 2035 vorgesehen und entspricht dem Stand der Technik. Ergänzende Anforderungen ergeben sich aus der DIN EN 12828 sowie der DIN EN 1717, insbesondere wenn Heizungs- und Trinkwasserinstallationen verbunden sind. Eine lückenlose Dokumentation im Anlagenbuch ist Pflicht, um Gewährleistung und Förderfähigkeit sicherzustellen.

FAQ: Heizungswasser

Die VDI 2035 definiert unter anderem Grenzwerte für pH-Wert, elektrische Leitfähigkeit und Gesamthärte des Heizungswassers. Ziel ist die Vermeidung von Steinbildung und wasserseitiger Korrosion. Je nach verwendeten Werkstoffen gelten unterschiedliche Anforderungen. Für Aluminiumkomponenten ist ein engerer pH-Bereich vorgeschrieben, während bei Stahl- oder Kupfersystemen höhere Toleranzen möglich sind.

Der pH-Wert steuert maßgeblich die Korrosionsneigung. In leicht alkalischem Milieu laufen Korrosionsprozesse deutlich langsamer ab. Ist der pH-Wert zu niedrig, steigt die Gefahr für Lochfraß und Spannungsrisse. Bei Anlagen mit Aluminiumbauteilen muss der pH-Bereich enger eingehalten werden, um Materialschäden zu vermeiden.

Trinkwasser erfüllt zwar hohe hygienische Anforderungen, ist jedoch für den technischen Einsatz in Heizsystemen oft ungeeignet. Härtebildner, gelöste Salze oder aggressive Anionen wie Chlorid können Ablagerungen und Korrosion verursachen. Deshalb ist eine gezielte Aufbereitung des Füll- und Ergänzungswassers nach VDI 2035 notwendig.

Eine erste Prüfung sollte nach der Befüllung innerhalb von 48 Stunden erfolgen, eine weitere nach etwa drei Monaten im eingeschwungenen Betrieb. Danach empfiehlt sich mindestens eine jährliche Kontrolle. Bei Störungen, Nachspeisungen oder auffälligen Betriebsveränderungen sollte zusätzlich eine Probenahme erfolgen.

Füllwasser ist das Wasser, das bei der Erstbefüllung der Anlage eingebracht wird. Ergänzungswasser bezeichnet Nachspeisungen während des Betriebs, zum Beispiel nach Entleerungen oder Druckverlusten. Für beide gelten die gleichen Qualitätsanforderungen, da jede Nachspeisung die chemische Zusammensetzung des Umlaufwassers verändern kann.

Wichtige weitere Regelwerke sind die VDI/BTGA 6044 für Kalt- und Kühlkreisläufe, die DIN EN 12828 zur sicherheitstechnischen Auslegung von Heizungsanlagen sowie die DIN EN 1717 zum Schutz des Trinkwassers. Diese Normen regeln Anforderungen an Wasserqualität, Monitoring und Systemtrennung.

Biofilm und Magnetit zeigen sich durch verfärbtes oder trübes Heizungswasser, verringerte Wärmeübertragung und blockierte Bauteile. Vorbeugung erfolgt durch Sauerstoffvermeidung, regelmäßiges Monitoring sowie den Einsatz von Filtern und Magnetitabscheidern. Bei bestehendem Befall helfen Stoßbehandlungen in Kombination mit Wasserwechseln und nachfolgendem Monitoring.

Betreiber müssen die Qualität des Heizungswassers dokumentieren, um Normenkonformität und Gewährleistungsansprüche nachweisen zu können. Dazu gehören Messwerte zu Füll- und Ergänzungswasser, Ergebnisse von Laboranalysen sowie Angaben zu Wartungen, Nachspeisungen und eventuellen Störungen. Diese Daten sind im Anlagenbuch festzuhalten und regelmäßig zu aktualisieren.

Noch mehr Wissen zum Thema Heizungswasser

Heizungswasser: Qualität, Grenzwerte & Normen (VDI 2035)

Heizungswasserqualität und Normen Eine moderne Heizungsanlage ist Präzisionstechnik. Was viele unterschätzen: Die Wasserqualität entscheidet über Effizienz, Lebensdauer und Gewährleistung. Falsche... mehr lesen

Hydraulischer Abgleich in Heizsystemen

Hydraulischer Abgleich: Effizienz und Technik erklärt Viele Heizungsanlagen arbeiten nicht so effizient, wie sie könnten. Ein häufiger Grund ist eine... mehr lesen

Kalk und Korrosion in Heizungsanlagen: Ursachen und Lösungen

Kalk und Korrosion in Heizungsanlagen: Ursachen und Lösungen Kalkablagerungen und Korrosion gehören zu den häufigsten Ursachen für Störungen und Schäden... mehr lesen